18世紀末、大飢饉に襲われた東北の小さな村で、先代の罪を負った一家が暮らしていた。飢えに耐え切れず、父親の伊兵衛が起こしてしまった事件をきっかけに、一家の運命が大きく変わる──。

柳田國男『遠野物語』から着想を得たオリジナルストーリー。監督は「リベリアの白い血」「アイヌモシリ」の福永壮志。「ミスミソウ」「17才の帝国」の山田杏奈が主演を務めた。

──

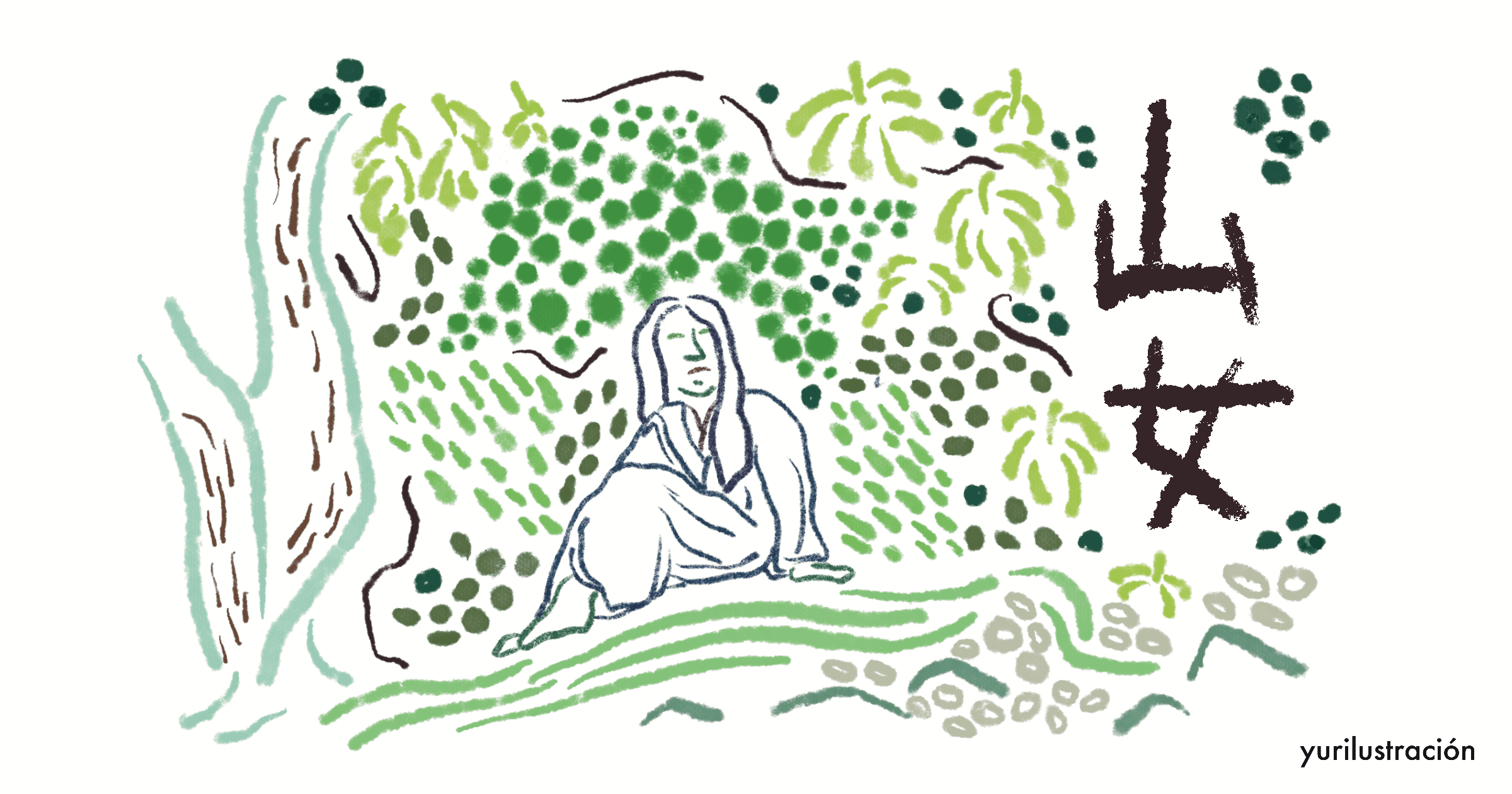

どの集団においても、もっとも蔑まれ謗られ疎まれ踏みにじられ、贄として差し出されるのは、いつだって“女”なんだな。映画「山女」を観ながら、ぼんやりそう思った。

6月末の渋谷はずるずると梅雨を引きずっていて、湿気をたっぷり含んだ空気が身体中にまとわりついてきた。ユーロスペースに入り着席すると、汗ばんだ太ももの裏側に座席の生地がへばりつく。通路を挟んだ反対側に座る中年男性が、扇子──それも暗闇で目立つ白っぽい色の、よりによって房がついたやつ──で、ぱたぱたと顔を扇いでいた。

視界の隅で鬱陶しくはためき続けるそれは、まるで巨大で醜悪な蛾のようだった。

舞台は18世紀後半、天明の大飢饉に襲われていた日本の、ぐるりと山で囲まれた小さな村だ。ある女性の出産シーンから、物語は始まる。天井から吊るされた網を掴んで息む女性の股座から産み落とされたちいさくやわらかな生き物は、大声をあげて酸素を体内に取り込んでいた。しかしすぐに女性の夫らしき人物が産屋に入り、たったいま生を受けたばかりの赤子の口を掌で塞ぐ。躊躇いもなく、迅速に。まもなく息絶えた赤子は、外で出産を待っていた17歳の少女・凛に引き渡された。

凛は、いわゆる穢多だ。先代が犯した罪により、凛と弟の庄吉、そして父親・伊兵衛は、もっとも卑しい身分に貶められてしまっている。罪人の子孫である穢多は、穢れと見做される仕事を引き受けさせられる。凛たち一家も、例外ではない。死体の処理、埋葬、解体。主にこれらを生業として、日銭を稼いでいた。凛の役目は、間引きされた赤子を川に捨てることだ。

凛の瞳の奥は、常に翳っている。村人たちから理不尽な差別を受けようとも淡々と日々をこなすその姿勢は、彼女の持つ「逞しさ」に因るものではない。あれは「諦念」だ。こういうマイノリティを扱う作品のレビューにおいて“差別に晒されてもなお「逞しく」生きる人びと”みたいな表現がしばしば用いられるが、端的に言って反吐が出る。言葉を選ぶことができぬほどの、いや、選ぶ必要すらないと思うほどの、激しい憤りを覚える。被差別の属性を持つ人間たちは、マジョリティが同情し激励し可哀想と涙を流して消費するための存在でもなければ、“差別を「乗り越えて」清く正しく美しく生きる姿勢で多くの人びとを勇気づける存在”なんかでもない。