開業資金を貯めるために、一流レストランでスーシェフを務めていたカティ。シェフと喧嘩した末に行き着いたのは、移民の少年たちが暮らす自立支援施設。給料は1,450ユーロ、住み込み料理人として働くことになるが──。

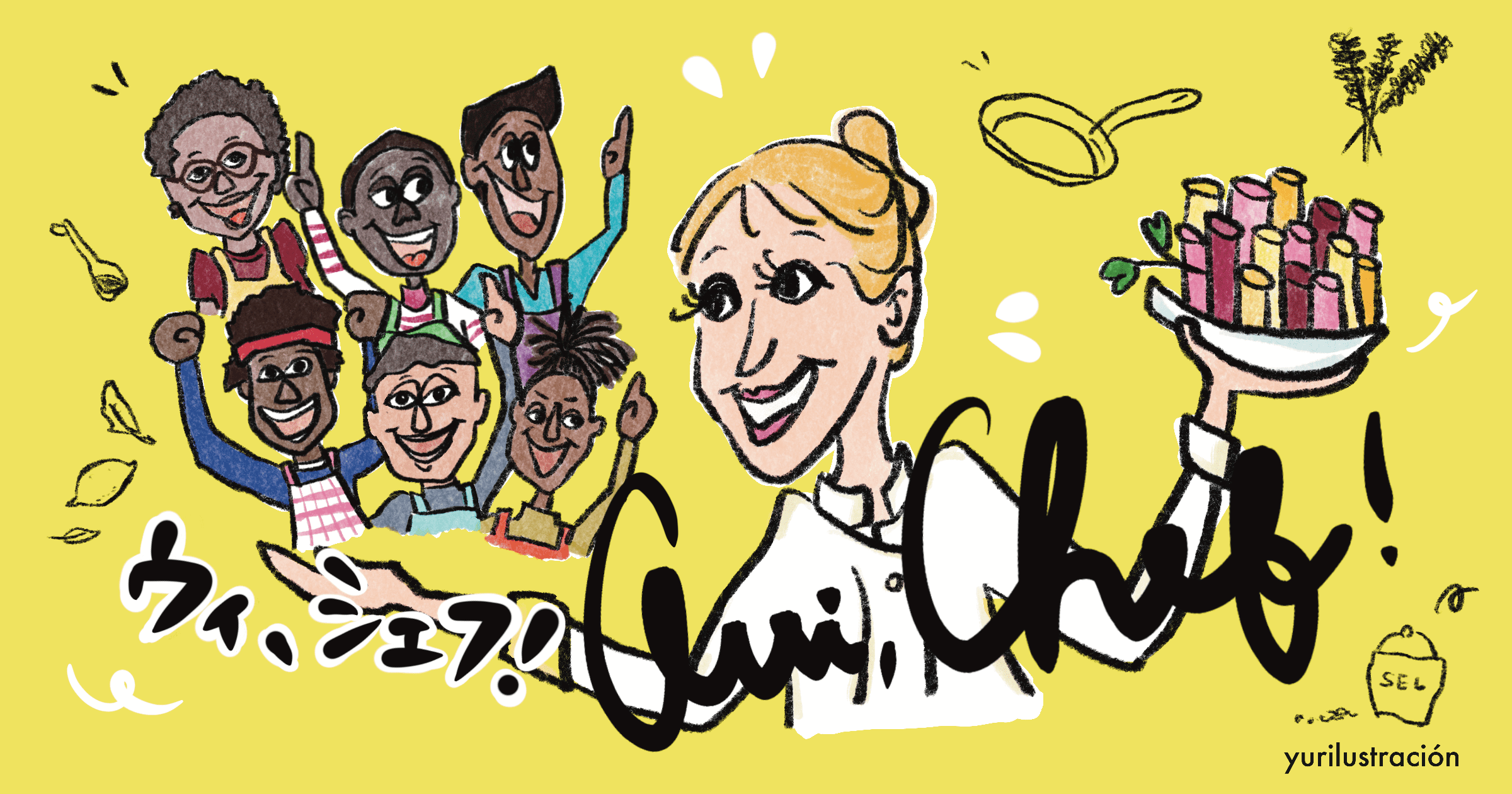

監督は「社会の片隅に」のルイ=ジュリアン・プティ。オドレイ・ラミーがシェフのカティを、フランソワ・クリュゼが施設長ロレンゾを演じる。

──

人付き合いの苦手なシェフと移民の少年たちの交流を描いた物語。こう聞けば、王道の人情劇を想像する人が多いだろう。ところがどっこい、確かに王道感はあるものの、多様性の尊重に新たな角度から光を当てる、隠し味の効いた作品だ。

カティは、職人気質でプライドの高い料理人。料理番組で有名なレストランで、副料理長を任されるほどの腕前だ。なかでも自慢は、色も長さも異なるビーツを組み合わせて作る前菜「パイプオルガン」。孤児の彼女が幼い頃、養護施設の優しい賄いのおばさんから教わった思い出の料理でもある。素材の味を最大限活かすために、考え抜いた調味料で作る一皿は客にも人気だ。

ところが、この大切な一品を、味よりテレビ映えばかり重視するシェフ(料理長)が勝手にアレンジしようとする。怒ったカティはシェフと大げんか。店を飛び出してしまう。

この場面でのカティの気持ちは痛いほどよく分かる。料理人としてこだわった味付けを理不尽に変えられたら、そりゃ頭に来るだろう。私も料理人ではないがコピーライターをしていた頃、推敲を重ねた言葉を、見識のない上司に無茶苦茶にされて悔しい思いをした。

さて、カティはなんとか次の職場を見つけたものの、そこは移民少年たちが暮らす自立支援施設。人手不足を訴えると、施設長から少年たちを調理アシスタントにすることを提案され、しぶしぶ承知する。

国籍や文化もバラバラな移民の少年たちは、まさに多様性を体現する存在だ。価値観の違いからカティに反発する者もいる。一人の少年は「自分の国では男が料理するなんてあり得ない。女の指図は受けない」と言い捨てて厨房を飛び出してしまう。施設長のとりなしでカティは彼と和解するが、すべての少年たちの前で宣言する。「厨房では人種も、宗教も、性別も関係ない」。揺るぎなく公正な真理が、社会の中でマイノリティとして差別されてきた移民少年たちの心を捉え、バックグラウンドが異なる彼らを結び付ける。