女子高生が遺体で発見されたことに端を発し、「我が子を愛せない母」と「母の愛を求める娘」の両方の立場から物語が進んでいく。

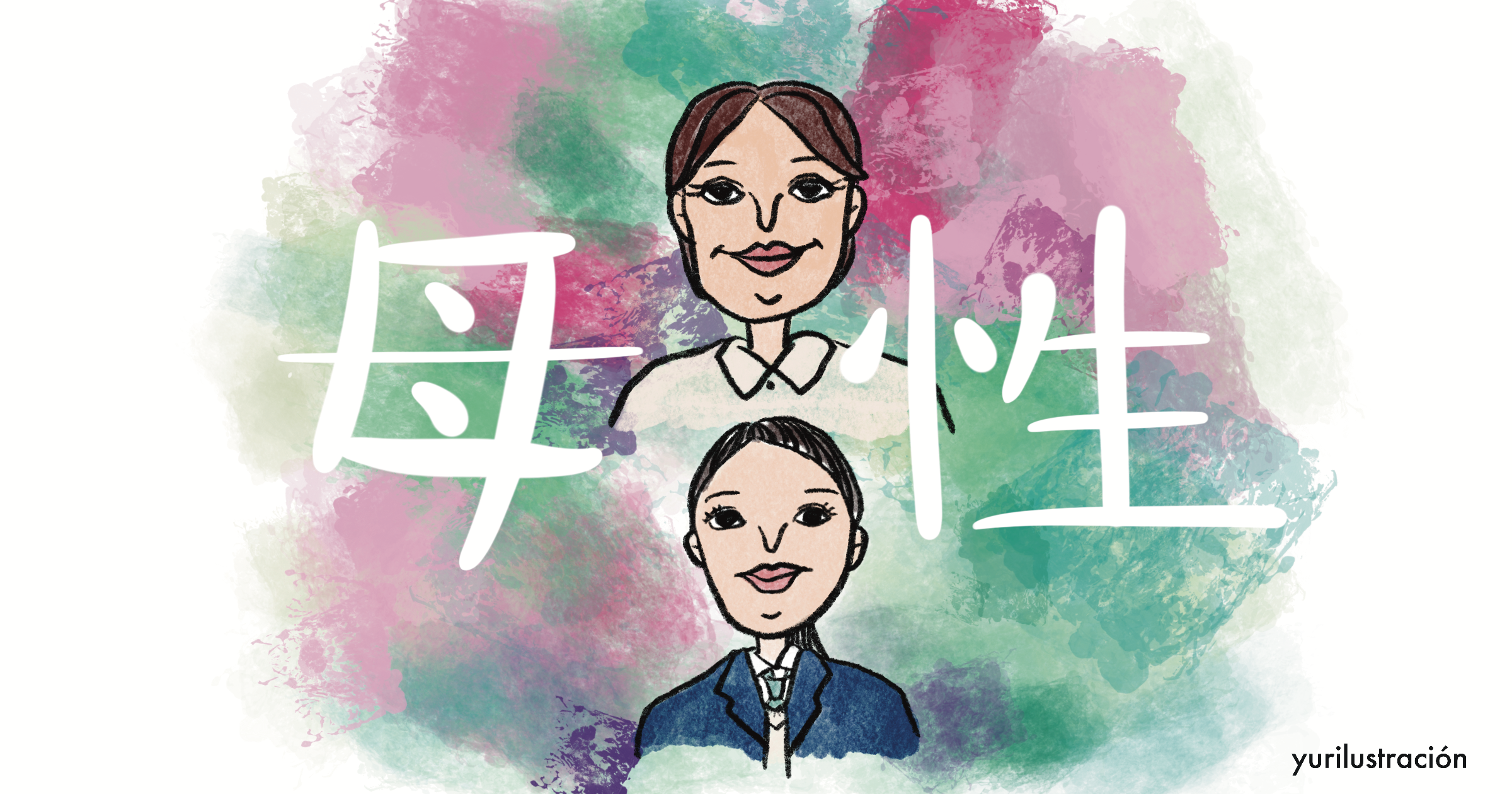

原作は湊かなえ。「余命1ヶ月の花嫁」「月の満ち欠け」を手掛けた廣木隆一が監督を務める。主演は戸田恵梨香と永野芽郁。

──

「愛能う(あたう)限り、大切に育ててきました」

とある高校生が自殺した。その娘の母親が口にしたこのフレーズから、映画「母性」は幕を開ける。

「愛能う限り」──なんとも仰々しい言葉だ。「精一杯」とか「目一杯」とか、そういう言葉ならよく耳にする。しかし、「愛能う限り」というフレーズは、あまり耳に馴染まない。

本作に登場する主人公のひとり、ルミ子もまた、この母親と同じ台詞を口にする。教会で牧師に懺悔する場面で、開口一番、ルミ子は言うのだ。

「愛能う限り、娘を大切に育ててきました」

映画「母性」の原作者である湊かなえは、本作に期待することとして、次のように述べている。

“「母性」について、年齢や性別を問わず多くの方が考えてくださる作品になってほしい。”

映画鑑賞後、万人が「母性」について思いを巡らせたかは知るよしもない。だが、私個人としては、改めて考えさせられた。「母性」とは、果たして何なのだろう、と。

実母と深い愛情で結ばれていたルミ子は、絵画教室で知り合った男性と恋仲になり、結婚して子を授かる。生まれた娘の名は、清佳。清佳の誕生を境に、ルミ子と実母の関係性は、ますます濃密なものとなった。それは一種「依存」ともいえるほどで、特にルミ子の側は、娘よりも実母の存在が「絶対的正義」であり、「守るべきもの」だった。

そんな母親に好かれるべく、清佳は必死に努力する。どんな言動や態度を母は好むのか、どうすれば周りの大人が喜ぶのか、清佳の行動基準は、常にそこに焦点が置かれていた。

かつての私も、毎日必死に、母に愛されようとしていた。学校で起きた出来事のうち、「母に褒められるであろう事柄」だけを引き抜いて話をする。そうすると、何回かに一度は褒めてもらえた。「あっちに行って」と追い返される回数のほうが圧倒的に多かったのに、それでも私は、母に話しかけ続けた。清佳の行動は、25年前の私そのもので、内蔵が縮むような居心地の悪さを覚えた。目を逸したい己の過去を眼前に突きつけられると、人の心は大いに乱れる。

物語中盤、あまりに辛い悲劇がルミ子を襲う。その苦痛は察するに余りあるが、その痛みの矛先を娘の清佳に向けてしまうのは、あまりに幼く、浅慮であると感じた。どうして人は、自分の思い通りにならないことが起こると、身近にいる「自分よりも弱そうな生き物」にその痛みを擦りつけようとするのだろう。挙句、その相手が「痛そう」な顔をした途端、さも自分が被害者であるかのように泣いたり喚いたりする。

母親に愛されたい。その感情は、生き物としての本能といえよう。親が養育を放棄すれば、人は呆気なく死ぬ。子育てには、多大なる時間と労力、金銭がかかる。その苦労を親が何でカバーしているかといえば、「我が子への愛情」にほかならない。