ロンドンのタワーマンションにひとり暮らしをしている脚本家のアダム。同じマンションの住人ハリーの訪問を受けてから、ありふれた日常に変化が訪れる。

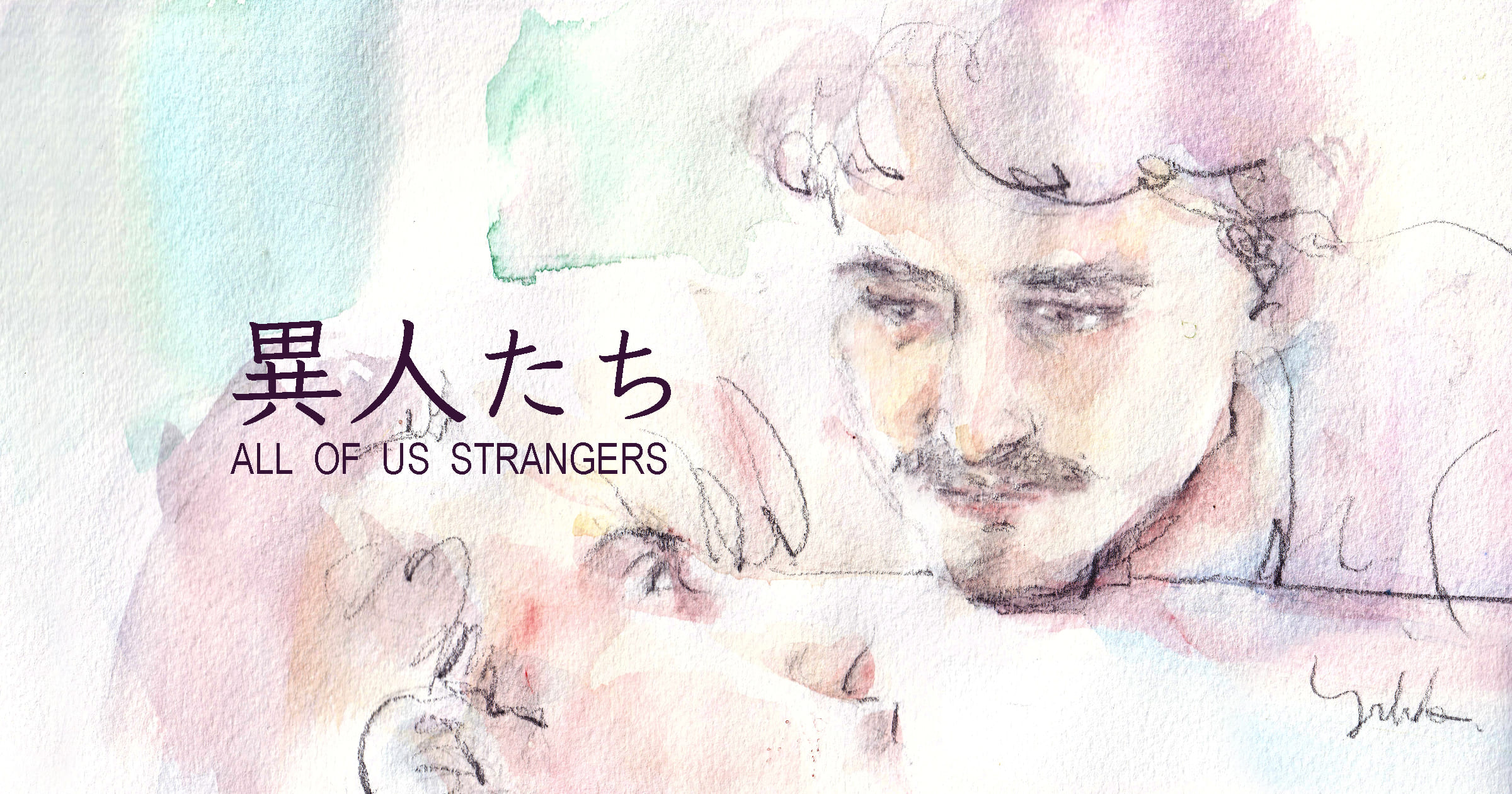

山田太一の小説『異人たちとの夏』を、アンドリュー・ヘイが監督として映画化。主人公をアンドリュー・スコット、謎めいた住人ハリーをポール・メスカルが演じている。

──

ロンドンのタワーマンションに暮らす40代の脚本家アダム(アンドリュー・スコット)は、幼いころに両親を亡くし孤独に生きていた。ある日、死んだはずの両親と再会し、不思議に思いながらも幸せをかみしめていた。一方で、同じマンションで暮らすハリー(ポール・メスカル)との関係も深まっていき、生活は満たされているように見えたが……。

本作は、「死」の喪失感に向き合いながらも「生きる」ことの尊さを改めて感じさせてくれる作品だった。

「死」への恐怖心

私は10代の頃、漠然と「死」に対して猛烈に恐怖を感じていた。両親に「死んだらどうなる?だれもがいつかは死んでしまう?」としきりに尋ねていたのを覚えている。

なぜあんなにも怖かったのか。今でも漠然と「死」について考えることはあるけれど、当時のような切迫感は薄れている。だが、当時の原体験こそが、私が本作に強く惹かれた理由に繋がっているような気がする。

交通事故によって両親を失いひとりで生きてきたアダムは、映画の最後にはハリーの弱さを知ってしまう。(厳密に「恋人」と認識し合っていたかは不明だが)

大切な人たちが去ったことでアダムはひとり、孤独になったはずだが、むしろハリーの弱さを前にしてアダムは、誰かのために生きる強さを手に入れたのではないだろうか。

人を愛することに臆していたアダムが、弱さを示したハリーのためを思って「君を死神から守ってやる。吸血鬼も追い払ってやる」と口にした言葉がまさにその表れだ。

幼い頃の私は、死はすべてを消し去ってしまうもの、そして自分はどうやって死ぬのかわからないという想像できない未来に対しておびえていた。

事故死か、病死か自然死か、確かにそれは現時点でも分からない。だが、死はすべてを消し去るわけではないと本作は物語っていた。

アダムが、両親とすごしたクリスマスの楽しい記憶を思い出したように、愛するものの心には死者の存在がは生き続ける。死は変えられない事実だが、生きてはぐくんだ愛情も同じように揺るがない事実だ。

もちろん現実の世界で、死者と再会することはできない。だが本作を観て、死そのものを悲観する気持ちが和らいだように思えた。