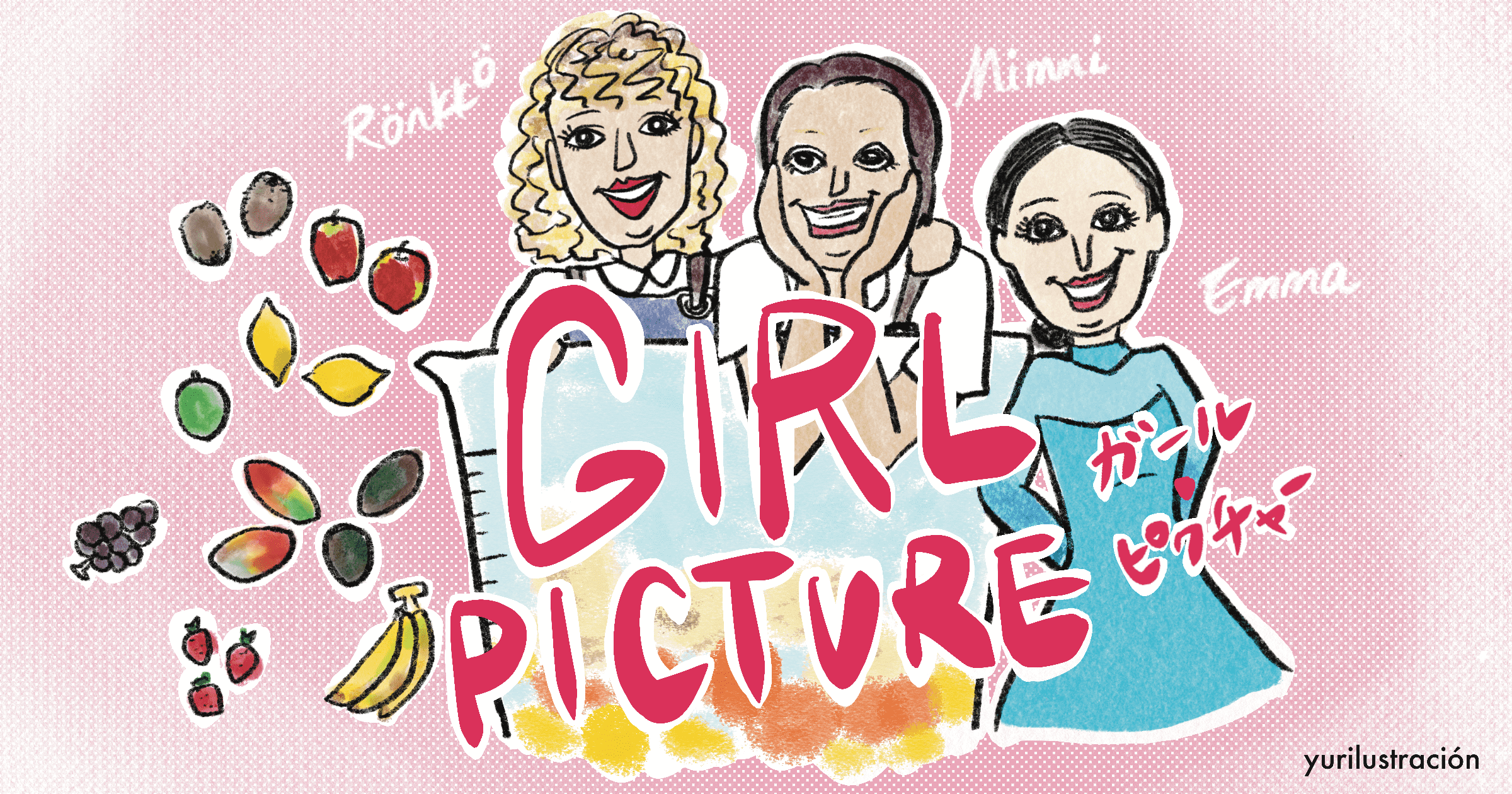

フィンランドを舞台に、3人のティーンエイジャーを描いた青春映画。それぞれの恋愛を通じて、笑い泣き、傷つき立ち上がる様子を描いている。

監督は1977年生まれ、フィンランド出身のアッリ・ハーパサロ。原題である「Tytöt tytöt tytöt(ガール、ガール、ガール)」は、一般的に、女の子が叱られたり見下されたりするときに使用される言葉である。

──

映画を観て、泣くこと

これまで何度となく、映画館で涙を流してきた。

たとえば、夫が偽名だったことを、夫の亡き後に知った女性。国の制度を利用して、明日命を絶とうとしている78歳のおばあさん。さらには、架空の島のなんとも情けないおじさんまで。私は、映画の中の住人にすぐに感情移入してしまう。

自分のパーソナリティとは、およそ掛け離れた人物なのに、まるで自分のことのように感じて涙が止まらなくなるのだから不思議だ。というか、自分のことよりも素直に泣ける気がする。

当たり前だが、現実では、いつでも感情をストレートに大放出しているわけではない。一人で生きているわけではないし、常に感情を表に出す必要もないから。無意識のうちに心にしまった感情は、けれども、少なからず、からだの底に、澱のように溜まっているのかもしれない。そういうものを、映画の中の誰かを拠り所にして泣くことで、浄化しているようにも思う。

わかる、私も!

今回、鑑賞した作品は、映画「ガール・ピクチャー」。ミンミ、ロンコ、エマというフィンランドで暮らす17歳の少女たちに訪れる、とある3度の金曜日の物語だ。3人それぞれがもがき、つまずきながらも、一生懸命、大人になっていく姿が、みずみずしく描かれる。

公開初日の金曜日に、映画館へ足を運んだ。そして、その日もまた、私はポロポロと泣いてしまった。すっかりフィンランドのティーンネイジャーになったような気持ちで。

しかし、その涙は、いつものそれとは、すこし違っていた。他者の人生を疑似体験するような感覚の中に、どこか自分の内側にも確かに存在する何かがあった。体験したことのあるリアルな感情や欲望が、涙のトリガーとなっているようだった。

もちろん、彼女たちと私では、年齢も違うし、住む場所も違う。体験している青春だって、まるで違う。それでも「わかる、私も!」と、F列3番から彼女たちに声をかけたくなった。

私が共感を覚えた感情や欲望は、彼女たちと同じティーンネイジャーの時に感じていた懐かしいもののような気もしたし、今なお自分の内側に抱えているもののような気もした。