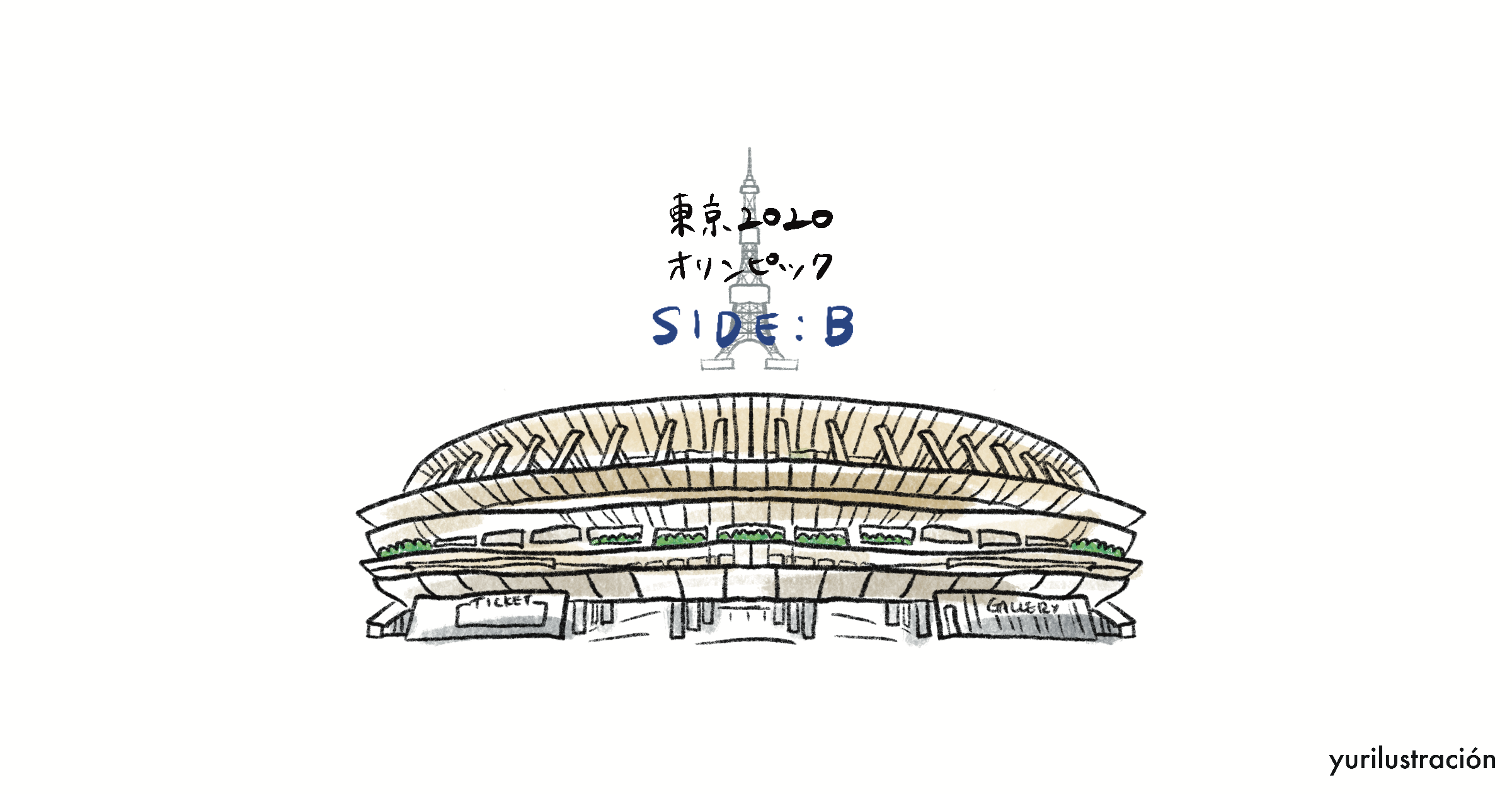

コロナ禍の影響により、史上初の無観客開催にて行なわれれた東京2020オリンピック競技大会。大会関係者、一般市民、ボランティア、医療従事者など、アスリートでない人々をフィーチャーして撮影された公式記録映画。

総監督を務めたのは「朝が来る」「あん」の河瀬直美。2022年6月上旬にはアスリートをフィーチャーした「東京2020オリンピック SIDE:A」も上映された。

──

すべてのクリエイティブには動機がある。

端的にいえば「なぜ、この作品を作ろうと思ったのか」。

小学生の作文コンクールから辞世の句に至るまで、作品を作ろうと思った大なり小なりの動機が必ず存在する。明確に言語化できる動機もあれば、「とにかく書かないと気が済まなかったから」といった直情的な動機もある。もちろん最終的には、クリエイティブの出来によって評価は左右される。「めっちゃ頑張ったんです」と強弁しても、稚拙であれば嘲笑の対象になる。それがクリエイティブの宿命だ。

逆にいえば、クリエイティブとは「こんなの作ったら笑われるのではないか」との戦いともいえる。個人的には発信する勇気を須く讃えたいが、「プロ」である以上、その発信内容の是非は問われるもの。批評は耐え難く怖い。だが、健全な批評があるからこそ、クリエイティブは常にアップデートを志向するとも思うのだ。(「批評」というものを全面的に肯定しているような物言いの気もするが、とりあえず)

*

さて、長々と前提を書いてしまったが、河瀬直美が監督を務めた「東京2020オリンピック SIDE:B」について考えてみたい。

すっかり分断の象徴となったオリンピックだが、ある意味で「素材」は豊富に存在する。しかも並外れて。国家が主導した嘘と綺麗事にまみれたスポーツイベントで、あらゆる側面から組織委員会の機能不全が浮き彫りになった。あげく「五輪とカネ」に関する問題も明るみになった。アスリートファーストが聞いて呆れる。

そんな中、青山真也が手掛けた「東京オリンピック2017 都営霞ヶ丘アパート」は出色のドキュメンタリーに仕上がっている。

東京五輪が開催される裏側で、再開発の憂き目に遭い、都営霞ヶ丘アパートの住民たちが強制退去に追われてしまう。2016年に東京都知事選に大勝した小池百合子のキーワードといえば「排除」なわけだが、こんなにも露骨な排除がひしひしと行なわれていることに寒気すら感じる。「終の住処」として安住していた人々が、「出ていけ」という通達ひとつで、家とコミュニティを失ってしまう。華やかなスポーツイベントは、声を上げられない人の犠牲の上で成立しているのだ。

「排除の歴史を、必ず記録に残すんだ」という青山の動機。

悲しいかな、人間は1か月前に起こったことすら、すぐに忘れてしまう。「使われない布マスクが、500億円近くかけて配布されたことがあったっけ」なんて酷いことさえも、記憶からすっかり消えている。

でも本当は、おかしいことは「おかしい」と言い続けるべきなのだ。「まだそんなこと言ってんの?」という冷笑に対して、「映画」という手段で、青山は一石を投じた。このように、すべてのクリエイティブには動機がある。