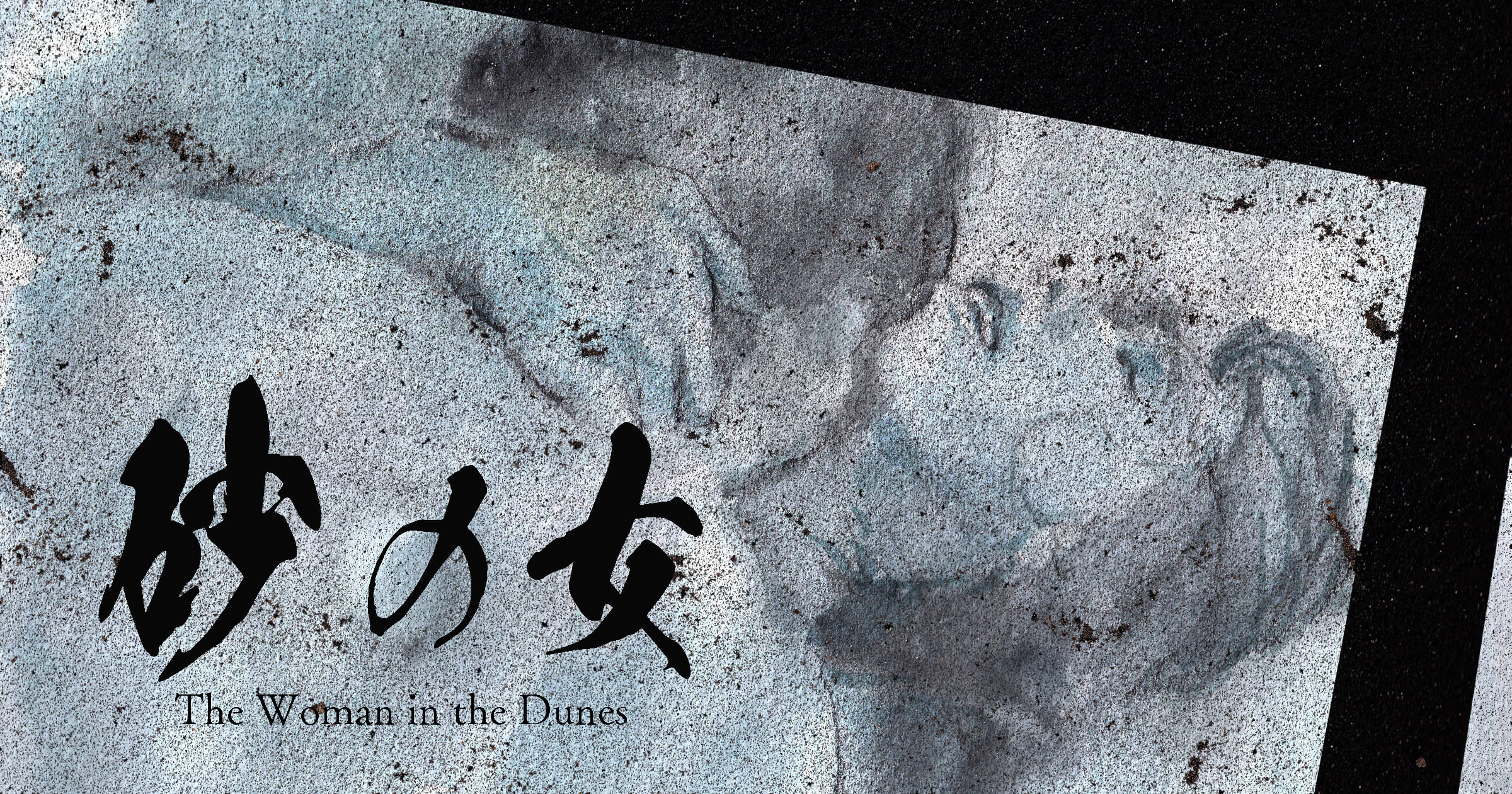

昆虫採集のため、とある砂丘地帯を訪れたひとりの教師が、村人の案内で近くの民家で一夜を明かすことになる。砂に埋もれた穴の底にあるその家では、砂かきに精を出すひとりの女が生活していた。

安部公房の同名小説を勅使河原宏が映画化。脚本は安部公房自らが手掛けている。砂に埋もれた穴で暮らす男女を岡田英次、岸田今日子が演じている。

──

そういえば昔、確か二十歳かそこらの頃、私には砂漠への憧れがあった。

「シェルタリング・スカイ」というサハラ砂漠を舞台にした映画を観たのがきっかけで、失ったものを砂の世界に探しに行く旅に、まだ青い胸を馳せていたのだ。

星が最も美しいのは、砂漠の夜空だ。

見渡す限り人工物がなく、人間はもちろん、生物がほとんどいない。

乾燥した大地の上には、昼も夜も雲がかからない。

私と満天の間を、遮るものが何もない。

二十三歳の夏、夜の砂漠にテントを張った。

そのとき私は、スマホはおろかガラケーもPCも、帰りのエアーチケットさえ持っておらず、「もしも迷子になってしまったら」という恐ろしい想像を意図して頭から振り払わなければならなかった。

地べたに寝そべって、「ここはまぎれもなく地球の上だ」と念じながら背中で緊張を押し返す。

そうであれば、何を恐れることがあるだろう。つまり私は、自由だった。

降り注ぐ無数の星の下、わざわざ遠い旅をして、そこには選び取った孤独があった。

翻って、1964年に公開された映画「砂の女」。

原作となる小説を書いた安部公房が脚本も手掛けている。

作り手自身が語るように、作品の主題は「自由」であり、砂丘の村で砂穴の民家に閉じ込められた男と、その家に住む寡婦の同居生活を描く。

男は休暇に東京から虫の採集をしに来た教師で、帰りのバスを逃したばかりに、この民家に泊まることになる。だが、一夜明けて出発しようとすると、砂穴から出るための縄梯子が外されていた。

飛砂に悩む村人たちが共謀し、砂搔きの労働力を確保しようと、旅人を次々と蟻地獄に閉じ込めているのである。

男は、あの手この手で脱出を試みるが、何度やっても叶わない。

壁をよじ登ろうとしても、踏みつけようとしても相手は砂だ。

形がなく、手ごたえがなく、触れれば崩れ、踏めば沈む。

1960年代の日本で、男はもちろんスマホを持たない。