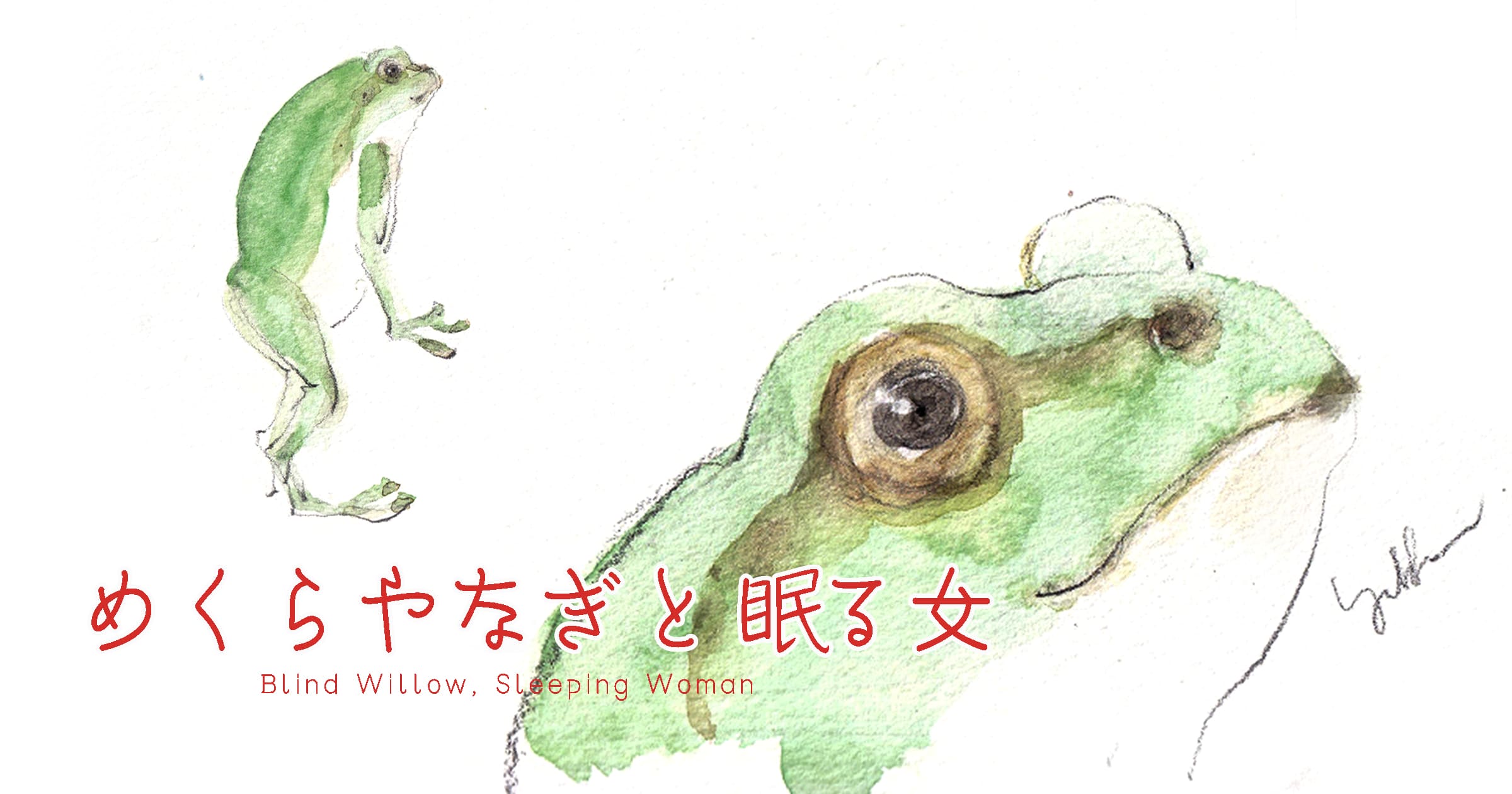

2011年、東日本大震災直後の東京。テレビのニュースを見続けたキョウコは、置き手紙を残して小村の元から去る。一方、小村の同僚の片桐は、巨大な“かえるくん”と対峙していた──。

アニメーション作家のピエール・フォルデス監督が、村上春樹の6つの短編を再編し、アニメ映画化。日本語版の演出は深田晃司が行ない、磯村勇斗、玄理、塚本晋也、古舘寛治らが声優を担当した。

──

ティーンズのころのぼくの心の支えのひとつは、村上春樹作品だった。こういうことを書くと決まってアンチ春樹に「なんだよハルキストかよ」と鼻で嗤われてしまうのだが、まあとりあえず聴いてほしい。

幼少期から物語がすきだった。物語の世界を泳ぐこと、空想がなによりすきで、常に“ここではないどこか”を切実に希求していた。物語を摂取する媒体は主に文字のみで書かれた小説だったのだけれど、これには家庭環境が大きく影響している。ぼくは機能不全家庭出身で、教育虐待サバイバーだ。暴力で子に勉強を強いる父は、ぼくがそれ以外のことをしているのを見るとたちまち激昂した。それゆえゲームはもちろん漫画も禁止で、娯楽は極端に制限されていた。そんな中、唯一“読書”だけは自由を許されていたのだ。

父は読書を「勉強」ないし「教養」と捉えていたが、ぼくにとっては違った。複雑なバックグラウンドの影響でろくろく友だちもいなかったぼくにとって、物語だけが自分の理解者だった。隠れ家であり、親友であり、“ここではないどこか”にいざなってくれる秘密の通路だったのだ。中でもぼくを魅了したのは、『ナルニア国物語』をはじめとするファンタジーだった。

“いまここ”から違う世界へ、クローゼットを通じて移動する。現実と“ここではないどこか”がシームレスに繋がっている──そんな可能性を提示してくれる物語は、幼い自分の心の慰めだった。そういうふうに養われた感性を持った子どもが10代に突入し、村上春樹に夢中になるのは、わりに自然な流れなんじゃないかと振り返って思う。春樹作品はおとぎ話を卒業した子どもが、次に足を踏み入れる「日本語で書かれた物語」として適切だったのだ。